Predomina la opinión de que la victoria de los defensores de la presencia de asalariados a los mandos de las máquinas es poco probable.

Hola de cajero. | RPLl

Llegamos a un espacio tópico de De Chirico, pero con neones, una isla de cemento rodeada de tierra desarbolada. Echamos gasolina y compramos sándwiches, cervezas y planos sin ver a ninguna persona. Tengo la sensación de que el coche de vigilancia privada que ronda a lo lejos, entre la explanada apenas manchada de pájaros y el páramo, no lleva ocupantes. Venimos del agosto de la ciudad costera, donde, como decían los letristas, los situacionistas o los punk -no quiero acordarme-, cualquiera puede disfrutar de unas vacaciones en la miseria de los demás a cambio de masificar el gasto. Se cruzan en esta parada los vados entre la urbe y el tránsito y los de las estaciones del año comercial.

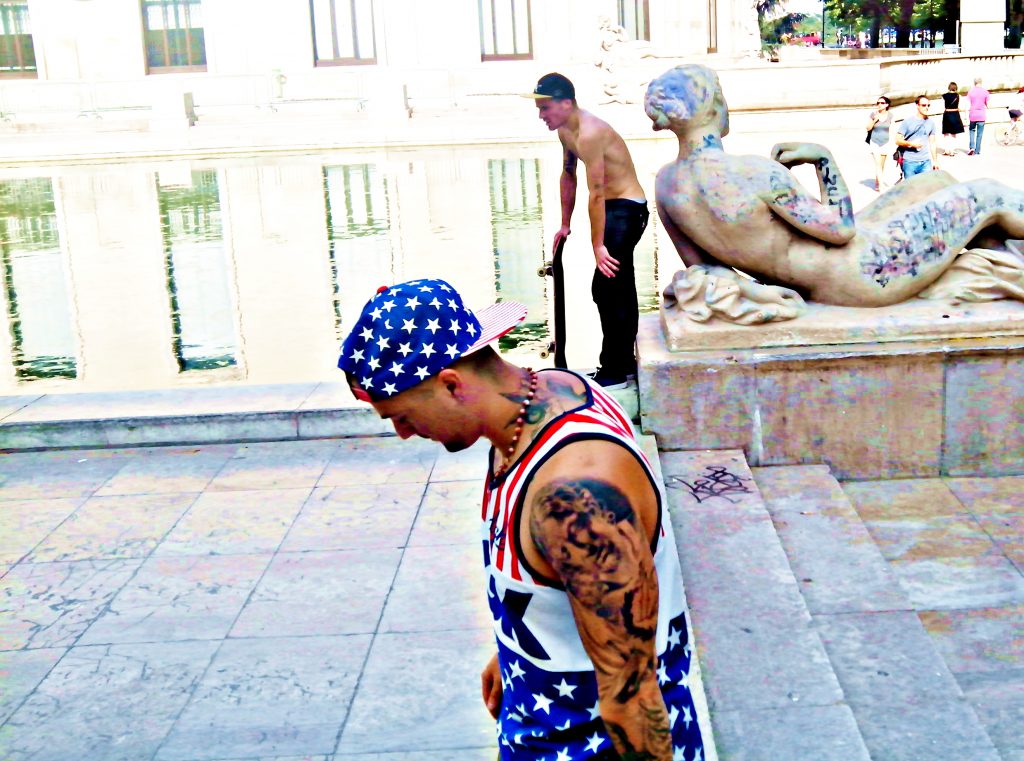

Alguien recuerda que las gasolineras con empleados han empezado una guerra desesperada contra las gasolineras sin empleados. Las luces del recinto, sin embargo, no muestran ninguna alarma. Predomina en el grupo de viajeros la opinión de que la victoria de los defensores de la presencia de asalariados a los mandos de las máquinas es poco probable, dada la desigualdad de fuerzas y lo falaz de un hipotético apoyo popular. La mayoría dice estar a favor del calor humano, pero todo parece indicar que en el fondo ya no nos importa servirnos nosotros mismos, solos o en compañía de autómatas. Los más extremos sostienen que preferimos fingir que nos autoengañamos a aceptar que nos timen otros tan tontos como nosotros. Pero el responsable real siempre está lejos, contando el dinero ahorrado en una mano de obra que se abarata al mismo ritmo que la tecnología. Y pulsamos sus botones contentos de saber hacerlo. Esa liturgia -afirmamos con caras inexpresivas- nos permite ocupar el lado bueno de la brecha tecnológica.

La pelea de las gasolineras quiere ser una de las primeras de un nuevo ciclo. Sin embargo, aunque consigan alguna compensación, parece encaminada a una evidente derrota. El individuo siempre pierde ante el enjambre de autómatas que no dan la cara, pero orientan al usuario con señales sonoras y visuales, desde una flecha o un pitido hasta una larga frase. La mítica forma androide del muñeco articulado que trabaja por nosotros va a quedar como un juguete de cuento, por lo menos hasta que se haga indiscernible del ‘sapiens’ estándar -y entonces el asunto adoptará otras dimensiones-. Para organizar el consumo (el nombre del mundo es consumo), los algoritmos tienen que dirigir, además de al dispositivo, a quien lo usa, hacerle a la vez pasivo y dispuesto a apretar los botones que se le indiquen. Y a pagar incluso por su propio trabajo, claro.

Los argumentos en contra son tan endebles como la defensa del pequeño comerciante frente a las grandes superficies, estadio primario de una lucha que ha venido a beatificar al tendero de toda la vida, aquel que a veces era amado y a veces era odiado por todo el barrio, el que nos servía la manzana picada que ahora cogemos nosotros mismos y pesamos con el ritual del código. Ya empiezan a verse cajas sin personal en los supermercados. No pasa nada; mantengan el orden de la cola, escaneen el producto, embolsen, paguen.

Primero fueron los cajeros automáticos. Todos estábamos muy contentos de poder sacar dinero a cualquier hora, y no sólo no nos importó, sino que nos pareció muy bien. Además, seguían estando en las ventanillas los empleados de las sucursales dirigidas por personajes familiares, entrañables, algunos de los cuales llevaron la relación hasta el extremo de colocarles preferentes a ancianos con ahorros. Por cosas así empezamos a desearles lo peor, y ahora hay sucursales de paredes opacas en cuyo interior han plantado un pequeño mostrador en el que ofrece folletos un tipo (no he visto a ninguna mujer) de traje y gesto procedente sin duda de un curso acelerado, busto parlante que recuerda a los muñecos videntes tragaperras; pero éstos debían de estar mejor pagados. Para asuntos más complejos está internet, donde el abuso de confianza (firme usted aquí, abuelo) es improbable aunque la máquina nos llame por nuestro nombre. Además, la propaganda funciona y la desigualdad está previamente legislada.

Esos empleados sin mayor función que la presencia de una imagen corpórea deben de ser el proletariado precario (usemos sin complejos ‘precariado’) de una etapa de transición, una manera barata de mantener la voz humana y conservar una imagen en relieve mientras mejoran las voces sintéticas y perfeccionan las holografías.

Ya están en prueba taxis sin conductor. Acerque su tarjeta y diga dónde va. En caso de duda, pulse el botón rojo. No tema por su seguridad. Muy pocas cosas son más peligrosas que un humano. Supongo que las compañías de vuelos baratos serán las primeras en quitar pilotos.

Las estaciones de FEVE ya son lugares automáticos, pero hay gente mirando y hablando por interfonos. Un día se nos atascará el billete y no sabremos que hablamos con una máquina. Será el clímax de la prueba de Turing. Ya saben: lo que cuenta es lo observable. Siempre ha sido así, ¿de qué nos sorprendemos?

Ese es el panorama en el que tendremos que relatar historias protagonizadas por humanos timoratos y máquinas que no serán semejantes a los robots del cine taquillero. Será un escenario autolavable con mecanismos antivagabundos en los callejones de las zonas no blindadas.