Él hojeó los folletos y dijo que no. Quizá le asustaban las expresiones individuales captadas a pesar de la masa militarizada.

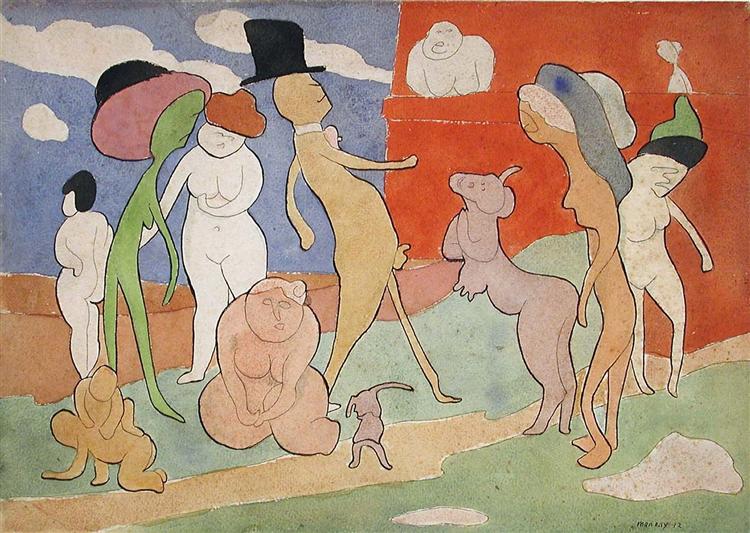

Exposición ‘1917’. Centro Pompidou-Metz, 2012. | RPLl.

Exposición ‘1917’. Centro Pompidou-Metz, 2012. | RPLl.

Después de entregarle los hijos a su exmarido para que los llevara a comer helados con arena a la escollera, la mujer le ha oído decirles, transmitiéndoles ilusión adolescente, que van a representar el desembarco de Normandía en El Sardinero y tienen todo el verano para preparar los disfraces. Y ella entonces ha deseado que la mar se coma toda la playa lamiéndola con furia hasta dejar sólo las rocas con su verdad desnuda y se ha acordado del punto álgido de su proceso de ruptura.

Fue durante unas breves vacaciones en Francia. Como si la familia presintiese la tormenta, los hijos estaban con los abuelos. Ella quería ir a Reims, ver la catedral incendiada en 1914, las gárgolas que habían vomitado plomo fundido. Él quería participar en la parafernalia de visitas, itinerarios y actividades organizada para explotar el desembarco en las playas renombradas por los generales. No había tiempo para las dos cosas.

-Por lo menos la de Omaha, la más sangrienta…

-No te hagas ilusiones -dijo ella-: ya retiraron los cadáveres y la metralla, excepto los microfragmentos, que todavía se detectan.

A él no le interesaban las tumbas que, en mareas quietas de cruces, convertían el fragor de la batalla recordada en homenajes, lentas reflexiones sobre la supervivencia y fotografías de ancianos condecorados, sino las recreaciones inmediatas de las acciones heroicas, ágiles y precisas (también se cree las cualidades selectivas de las bombas sobre el Yemen) tan celebradas en la industria de la propaganda y el espectáculo.

Ella propuso una alternativa. En el Centro Pompidou de Metz había una exposición que recogía el arte europeo del año 1917. Una pareja mejor avenida se la había recomendado. Decían que mostraba la esencia del conflicto a través del arte producido tanto en las retaguardias como en las trincheras. Había altares de obuses, camuflaje (los dibujos, diseños y obras de la sección especial creada por el militar acuarelista Guirand de Scevola: soldados que lucían camaleones en las casacas), cuadros y esculturas de artistas movilizados o huidos, carteles, cartas, portadas de libros…

Él hojeó los folletos y dijo que no. Quizá le asustaban las fotografías de las muecas sin maquillaje de los derribados, las máscaras antigás rotas entre las ruinas y las expresiones individuales captadas a pesar de la masa militarizada.

En cada cartucho labrado con filigranas por los reclutas a punta de bayoneta había horas de espera en los intestinos del paisaje enfangado. La llamaban, mientras duró, “la última de las últimas guerras”, pero sólo era una ensayo general, un preludio cuyas imágenes apenas habían empezado a controlar. Luego la llamaron Gran Guerra mientras preparaban la siguiente.

Él nunca hacía caso de las sombras sobre las postales oficiales. Quería trotar por la arena en un jeep de los años cuarenta, fotografiarse con casco y prismáticos junto a un búnker, ante los restos de un nido de ametralladoras explicados en paneles antivandálicos, codearse con coleccionistas de soldados de plomo y maquetas de batallas.

En la publicidad, compartían página una ceremonia religiosa para visitantes de todos los bandos y un tipo vestido de soldado Ryan haciendo volar una cometa vigía sobre el mar que ella, solapando la actualidad, imaginó lleno de refugiados invisibles.

No fueron a la exposición sobre 1917. Tampoco a Reims. Tampoco hicieron la ruta del desembarco pese a que él le juró a ella que no se lo perdonaría jamás. Una fuerza irresistible les impedía hacer planes por separado si no era llevándolos al extremo.

Poco después del regreso, llegó el vacío postbélico, la angustia de la falsa paz de desfiles y rituales. Se separaron pocos meses después.

Ahora, ella mira con rabia el mundo municipal centrado que va a importar el espectáculo como uno más de los atrapamoscas temáticos que se anuncian para el verano.

Habrá gastronetas, barracas y templetes durante la representación de la batalla; raciones de campaña, discursos por la concordia y muchas salchichas fáciles de tragar enriquecidas con abundante dextrosa y datos precocinados a la medida de las expectativas mayoritarias.

Su exmarido va a sentirse victorioso.

Artículo publicado en