(Esto va de libros baratos que se deshacen en el bolsillo. En un tiempo fueron hegemónicos. Ahora se arrastran ladrillos por las playas.)

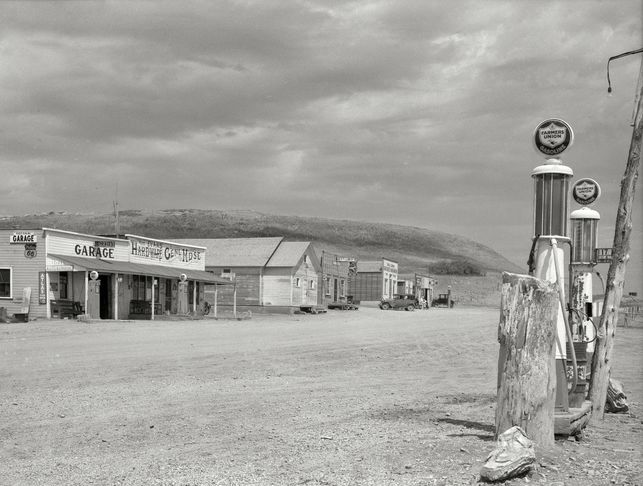

Imagino a Thomas Cole con el libro que protagoniza asomando por uno de los bolsillos del mono barato de mecánico que viste en la portada y por el cual asoma el mismo libro como si fuera a tener problemas para salir del abismo. Un libro pulp, por supuesto, de tapas blandas, las esquinas dobladas, descosido, cuarteado, como el ejemplar que leí en la adolescencia de Guerra con Centauro, selección de la Editorial Cénit de historias de Philip K. Dick donde se incluía, entre otras más renombradas, El hombre variable (1953).

No soy dado a edificar cultos, que siempre falsifican, pero ese humilde relato ha venido a ser para mí una de esas referencias que surgen cíclicamente y con variadas excusas, sobre todo las de las puras diversión y extrapolación, y seguramente más por azar que por necesidad.

La narración presenta en acciones paralelas a unos personajes que se pasean por el borde del Apocalipsis en un paisaje de bosques bombardeados, montañas que ocultan laboratorios, despachos de altos funcionarios y suburbios residenciales que parecen haber evolucionado por la vía militar a partir de aquel donde John Cheever situó a su nadador loco.

El escenario galáctico es de guerras coloniales. Los puntos centrales, sin embargo, los ocupan un viajero involuntario en el tiempo y un sistema de predicción de eventos.

Siempre me ha parecido que la máquina del tiempo es el instrumento más torpemente usado de la ciencia ficción, gracias a lo cual genera un montón de recursos narrativos. Dick presenta aquí una que funciona con la brutalidad de una pala excavadora. Una vez más, ese artilugio tan difícil de explicar es el más tosco; sólo sirve para hacer prospecciones y, por accidente, arrastra al futuro al tal Cole, con su carreta y su caballo, obviando sutilezas, paradojas y conjeturas aguafiestas como la de Novíkov, con sus bolas de billar a medio desviar y sus agujeros de gusano.

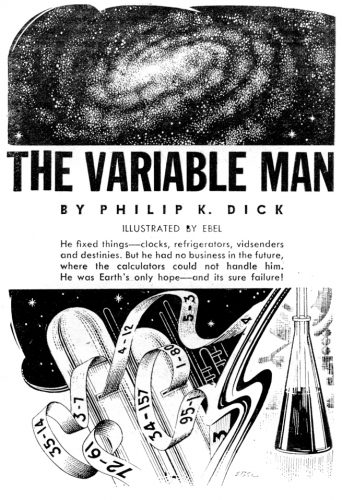

Space Science Fiction – Septiembre 1953

(No voy a destapar la intriga ni a tratar de profundizar en el asunto del tiempo. En mi opinión, la definición más exacta la dio Cortázar: el tiempo es como un bicho que anda y anda. Gracias al querido bruselés, ese precipicio no necesita más pretextos.)

Cole recorría el pasado (1913, pero muy lejos de Davos) reparando cosas antes de tropezar con ese futuro y convertirse en el obrero de un seductor y subversivo extrañamiento.

A partir de ese accidente, Dick relaciona la probabilística usada como elemento de control social y la adaptación del ser humano a la técnica. La estadística predictiva tropieza con un individuo desubicado al que su primitivismo dota de cualidades excepcionales, y con ello se introduce una variable incontrolada y de valores muy difíciles de modificar en el cálculo mecánico, que se ha hecho indispensable para la toma de decisiones.

La presencia del lañador crononauta a su pesar altera el funcionamiento de las computadoras SRB, dispositivos de predicción que procesan millones de datos bajo tal cantidad de condiciones que se consideran infalibles. Se trata, claro está, de aparatos esenciales para el ejercicio del poder. Éste aparece como algo nebuloso, de naturaleza poco explícita, organizado en secciones rivales entre ellas, intrigantes, pero unidas por la cohesión del autoritarismo. La capacidad de la policía para detener a cualquiera y la premura con que los ciudadanos denuncian la presencia de un desconocido no dicen nada esperanzador sobre los derechos y libertades. El estado de sitio permanente hace innecesarios los rituales democráticos. Las estructuras de la sociedad, surgidas de anteriores guerras autóctonas y de los conflictos interestelares, son las de un mundo altamente tecnificado y con una producción de usar y tirar, consumista pese al bloqueo que pone en peligro la expansión colonial, dividido en jerarquías profesionales, políticas y militares desabridas, clasistas y competitivas. No sorprende, pues, que lo primero que se plantee sea la simple eliminación física del sujeto que da problemas.

Las fluctuaciones de las SRB determinan, pues, la actuación del poder. Al comienzo del relato, se trata de decidir cuál es el mejor momento para emprender una ofensiva contra el Imperio de Centauro, que asfixia la expansión (no cabe duda de que tan depredadora como la del enemigo) de la humanidad. El ataque puede suponer la victoria o la derrota definitivas. Las previsiones son favorables. Todo parece ir bien hasta que cae del cielo el dato disonante. El problema es que las predicciones no aportan soluciones ni explican las claves de los problemas. La masiva y continua recolección de datos procedentes de todos los planetas del Sistema no permite identificar cuáles son los más relevantes. Los contadores enloquecen con cordura mecánica hasta que los merodeos de Cole (un personaje entrañablemente estático y a la vez adaptable, perfecta personificación de una variable independiente) delatan su origen. Viene del margen de la historia tecnológica y, como dice el Comisario de Seguridad Reinhart, posee

cierto talento, ciertos conocimientos de mecánica. Genio, tal vez, para hacer algo semejante. Recuerde de qué época llega, Dixon: principios del siglo veinte. Antes de que empezaran las guerras. Fue un periodo único. Había vitalidad, ingenio. Fue una época de desarrollo y descubrimientos increíbles. Edison, Pasteur, Burbank, los hermanos Wright. Inventos y máquinas. La gente manejaba con inusitada habilidad las máquinas, como si poseyeran algún tipo de intuición… de la que nosotros carecemos.

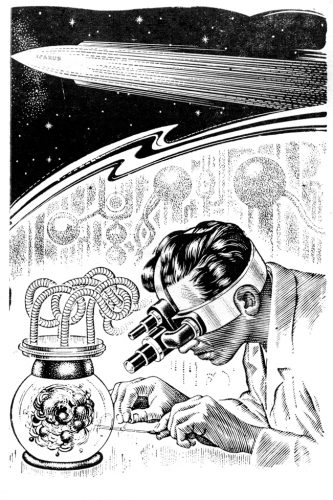

La aparición del hombre de 1913, el año de otra preguerra, altera la paradójica tranquilidad de un mundo futuro en guerra fría contado desde cuarenta años después también (como otra vuelta al recurso del abismo) en guerra fría, esa que tantas ganas tenemos de echar de menos, ¿se acuerdan? La peculiaridad del personaje explica el peligro que lleva consigo y que las máquinas detectan. El tipo es capaz de arreglar cualquier cosa sin saber previamente cómo hacerlo. No sólo arregla: mejora. Por ejemplo, convierte un videotransmisor de juguete en un aparato de comunicación interestelar:

Sus dedos volaron, palpando, explorando, examinando, comprobando cables y relés. Investigaron el videotransmisor intersistémico. Descubrieron cómo funcionaba.

(…)

-Entonces me enseñó el videotransmisor. Me di cuenta en seguida de que era diferente. Como sabe, soy ingeniero electrónico. Lo había abierto una vez para colocar pilas nuevas. Conocía bastante bien sus

entresijos. (…) Comisionado, lo habían cambiado. Alambres removidos, los relés conectados de manera diferente, faltaban piezas, otras nuevas improvisadas en lugar de las viejas… Por fin descubrí lo que me hizo llamar a Seguridad. El videotransmisor… funcionaba de veras.

—¿Funcionaba?

—Verá, no era más que un juguete. Su alcance se limitaba a unas pocas manzanas, para que los niños pudieran llamarse desde sus casas; una especie de videófono portátil. Comisionado, probé el videotransmisor, apreté el botón de llamada y hablé en el micrófono. Yo… me comuniqué con una nave, una nave de guerra situada más allá de Próxima Centauro… a unos ocho años luz de aquí. La distancia máxima a la que operan nuestros videotransmisores. Entonces llamé a Seguridad, sin pensarlo dos veces.

Siguiendo con el lúcido representante del poder:

Nosotros no sabemos arreglar nada, nada de nada. Somos seres especializados. (…) La progresiva complejidad impide que ninguno de nosotros adquiera conocimientos fuera de nuestro campo personal… Me resulta imposible entender lo que está haciendo el hombre que trabaja a mi lado. Demasiados conocimientos acumulados en cada campo. Y demasiados campos. Este hombre es diferente. Lo arregla todo, hace de todo. No trabaja a partir del conocimiento, ni a partir de la preparación científica…, la acumulación de hechos clasificados. No sabe nada. No se trata de un proceso mental, una forma de aprendizaje. Trabaja guiado por la intuición… Su poder reside en sus manos, no en la cabeza. Es un factótum.

Seis décadas después, la superespecialización que tanto subvierte en el pasado futuro de la ficción el aparecido hombre primitivo está cerca (a menos de otros tantos decenios, según algunos prospectores humanos) de producir la singularidad tecnológica. Es decir, toma visos de realidad el momento en que una máquina o un sistema informático sea capaz de automejorarse, rediseñarse y replicarse. Se supone que será la consecuencia de la complejidad de programas cuyo entramado de algoritmos sólo podrá ser percibido en conjunto por otros programas: sólo otro sistema informático podrá trazar un plano detallado y total de todos los componentes globales y sus relaciones entre sí. Y los seres humanos actuarán (si no está ocurriendo ya) como piezas específicas al servicio de ese complejo sistema cuyas formas y funciones son incapaces de apreciar con una visión de conjunto porque, para entender el paisaje y dibujar el mapa completo, tendrían que alejarse tanto que se harían invisibles los detalles.

Thomas Cole es una representación (no sé si deliberada; creo que el alcance real de las visiones de Dick es un juego de cajas chinas, y con ello volvemos al trampantojo del abismo) del último humano capaz de dominar a las máquinas antes de que los ingenieros y programadores pierdan del todo la autonomía frente a sus obras.

Ilustración de la edición original

Como no ha habido viajes en el tiempo (y es ciertamente sospechoso que no aparezca nadie del futuro) ni nuestras sondas han llegado a playas hostiles, podemos considerar poco probable la llegada del sujeto destructor. Lo más probable es que Cole siga su ruta en 1913 y no podrá despertar inquietudes sobre la especialización que desvíen el camino a la singularidad. Puede hacerlo desde la literatura, por supuesto, pero eso nunca ha cambiado las cosas.

Por ahora, al menos que se sepa, las máquinas tienen limitada la capacidad de reprogramarse sin ayuda (al menos sin un primer impulso) exterior, pero podemos introducir todas las variantes sugeridas por la ciencia ficción, desde las fórmulas más rigurosas hasta las que lo resuleven quemando un chip (aquí tengo que romper una lanza por Novíkov) y desde la idea más totalitaria de la mente colmena, el sueño de la interconexión absoluta, hasta la ilusión antropocentrista de considerar que las singularidades serán diversas y beligerantes entre sí. Las hipótesis sobre una inevitable y/o deseable transhumanidad (o, más simple aún, sin post- ni trans-, la sociedad de las máquinas no sería sino la humana bajo otra cobertura) o el ascenso de diversas corrientes de neoludismo (con llamadas urgentes al eterno retorno) son aspectos que se escapan a este artículo y a mi capacidad.

En todo caso, el mundo está envuelto en las guerras de siempre con los motivos de siempre: de clase, coloniales o -lo más frecuente- ambas cosas a la vez. Y ese es el factor que, en la época que sea, permanece invariable. Sabemos que a veces la humanidad mejora en los derechos elementales que parece definir para ignorar. Cuando lo hace, suele ocurrir porque sus aberraciones son insostenibles, y sucede con traumas, quebrando paradigmas y a empujones de gentes caídas desde los márgenes del foco mediático prospectivo.

Sospecho que este artículo ha llegado al punto en que cualquier lector sensato (no se ofendan) se preguntará adónde quiero ir a parar. Pues bien: viendo el transcurso del bueno de Thomas Cole, creo que, como él, a donde ya estoy, ni más allá ni más acá.

___________