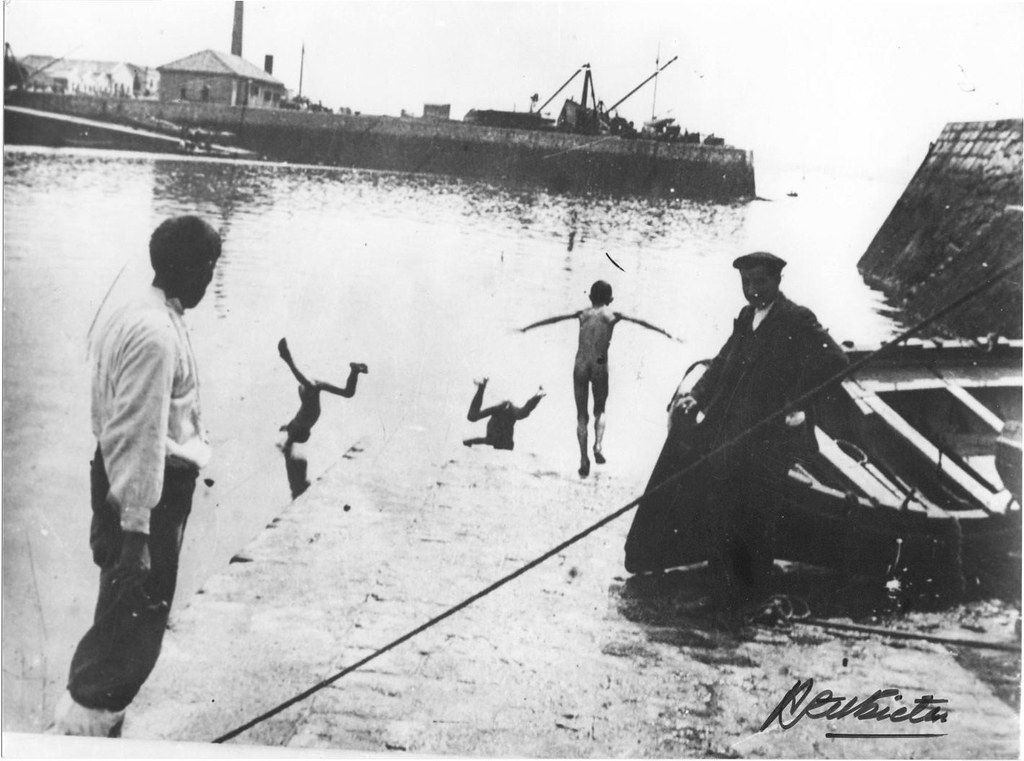

Hasta mediados del siglo XX era frecuente en Santander la figura del raquero, pero es probable que lo único exclusivo, en esa acepción, sea la palabra. El DRAE la recoge con un sentido más amplio, en referencia a los ladrones de los puertos o como un tipo de embarcación, y la supone derivada del gótico rakan (recoger con rastrillo). Otros sostienen que el origen está en el término inglés wrecker (desguazador), que también aludía a los saqueadores de naufragios y a los ladrones portuarios. Éstos abundaban por toda la costa cantábrica, pero esa, aunque próxima, es otra historia. El caso es que tampoco sorprende que viniera a designar a los niños que deambulaban por las machinas (otra palabra propia que rastrear: los muelles de maderas salitrosas y resbaladizas), vivían de lo que podían, nadaban en las dársenas y constituían una atracción para el turismo, como las mujeres que, desde tiempos muy antiguos, fueron en Santander las encargadas de los carga y descarga de los barcos: las crónicas y las guías de viaje del XIX consideran su trabajo un espectáculo digno de verse, tanto por la fortaleza y habilidad que demostraban al transportar los fardos sobre las pasarelas como por sus gritos y su vocabulario.

Durante los atraques de barcos de pasajeros, éstos lanzaban monedas por las bordas para que los niños buceasen en su búsqueda. Parece que siempre sacaban el tesoro.

Se ha escrito bastante sobre estas actividades portuarias. José María de Pereda hizo un buen retrato en sus Escenas montañesas y en Sotileza.

André Gide, con una perpectiva más lejana y a la vez muy próxima, también trató el asunto, claro que más brevemente, al describir una de estas esperas del pasaje en su Viaje al Congo. De paso, nos entregó lo que me parece una estampa certera de la época colonial:

Imaginamos tiburones de juguete, pecios de juguete, para naufragios de muñecas. Los negros desnudos gritan, ríen y se pelean enseñando dientes de caníbales. Las embarcaciones flotan sobre [la mar de color d]el té, al que arañan y labran con pequeños zaguales en forma de patas de palmípedos, rojos y verdes, como se ven en los números náuticos de los circos. Unos buceadores atrapan las monedas que les lanzan desde el puente del Asia e hinchan con ellas las mejillas. Esperamos que las chalupas estén llenas; esperamos que el médico de Grand-Bassam venga a entregar no sé qué certificados; esperamos tanto tiempo que los primeros pasajeros, descendidos demasiado pronto a las barquillas, y los funcionarios de Bassam, demasiado presurosos en recibirlos, balanceados, sacudidos, molestados, caen enfermos. Los vemos inclinarse a izquierda y derecha para vomitar.

On imagine des joujous requins, des joujous épaves, pour des naufrages de poupées. Les nègres nus crient, rient et se querellent en montrant des dents de cannibales. Les embarcations flottent sur le thé, que griffent et bêchent de petites pagaies en forme de pattes de canard, rouges et vertes, comme on en voit aux fêtes nautiques des cirques. Des plongeurs happent et emboursent dans leurs joues les piécettes qu’on leur jette du pont de l’Asie. On attend que les barques soient pleines ; on attend que le médecin de Grand-Bassam soit venu donner je ne sais quels certificats ; on attend si longtemps que les premiers passagers, descendus trop tôt dans les nacelles, et que les fonctionnaires de Bassam, trop empressés à les accueillir, balancés, secoués, chahutés, tombent malades. On les voit se pencher de droite et de gauche, pour vomir.

Creo que esa labor de recolección de monedas de turistas convierte a los nadadores portuarios pobres en una hermandad universal. Aunque en nuestro ufano Norte han desaparecido de las aguas de los muelles los buceadores mendigos (pero no hay capital de este lado del espacio de Schengen sin niños mendigos y sospecho que la tendencia a cerrar y videovigilar los espacios portuarios es la causa de esa desaparición), sigue presente en los macropuertos del Sur, que han ido atrayendo poblaciones desesperadas del interior de los continentes.

Creo que esa labor de recolección de monedas de turistas convierte a los nadadores portuarios pobres en una hermandad universal. Aunque en nuestro ufano Norte han desaparecido de las aguas de los muelles los buceadores mendigos (pero no hay capital de este lado del espacio de Schengen sin niños mendigos y sospecho que la tendencia a cerrar y videovigilar los espacios portuarios es la causa de esa desaparición), sigue presente en los macropuertos del Sur, que han ido atrayendo poblaciones desesperadas del interior de los continentes.

Un dato inquietante: en los tiempos de Gide (el texto es de 1927), Konakry, Dakar, Bathurst o Brazzaville eran en muchos aspectos más habitables que ahora.

***

En este excelente almacén de fotos antiguas, encontré esta de lo que en inglés llaman sea urchin (golfillo marino, pero también erizo de mar). Fue tomada en 1909 en el puerto de Boston por Lewis Wicked Hine. El pie dice más o menos: haciendo novillos entre los barcos (truant hanging around boats in the harbor during school hours), pero uno se pregunta si la escolarización había alcanzado a este niño o se trata de una ironía.