Es una de las pocas personas que conozco que todavía usan la palabra “raquero” como insulto. Debe de ser atávico. Los chavales les hurtaban a sus antepasados miserias de abarrotes en plena descarga de los pataches de cabotaje o directamente del mismísimo colmado de “ultramarinos y coloniales” en los tiempos en que todo era tan transparente que el horizonte coincidía con la memoria y los muelles con la calle de la Ribera. Son relatos familiares que imprimen carácter, aportan circunspección, añaden tipismo y vocabulario a las coordenadas de la autohistoria que hay que establecer nada más acabar el primer párrafo.

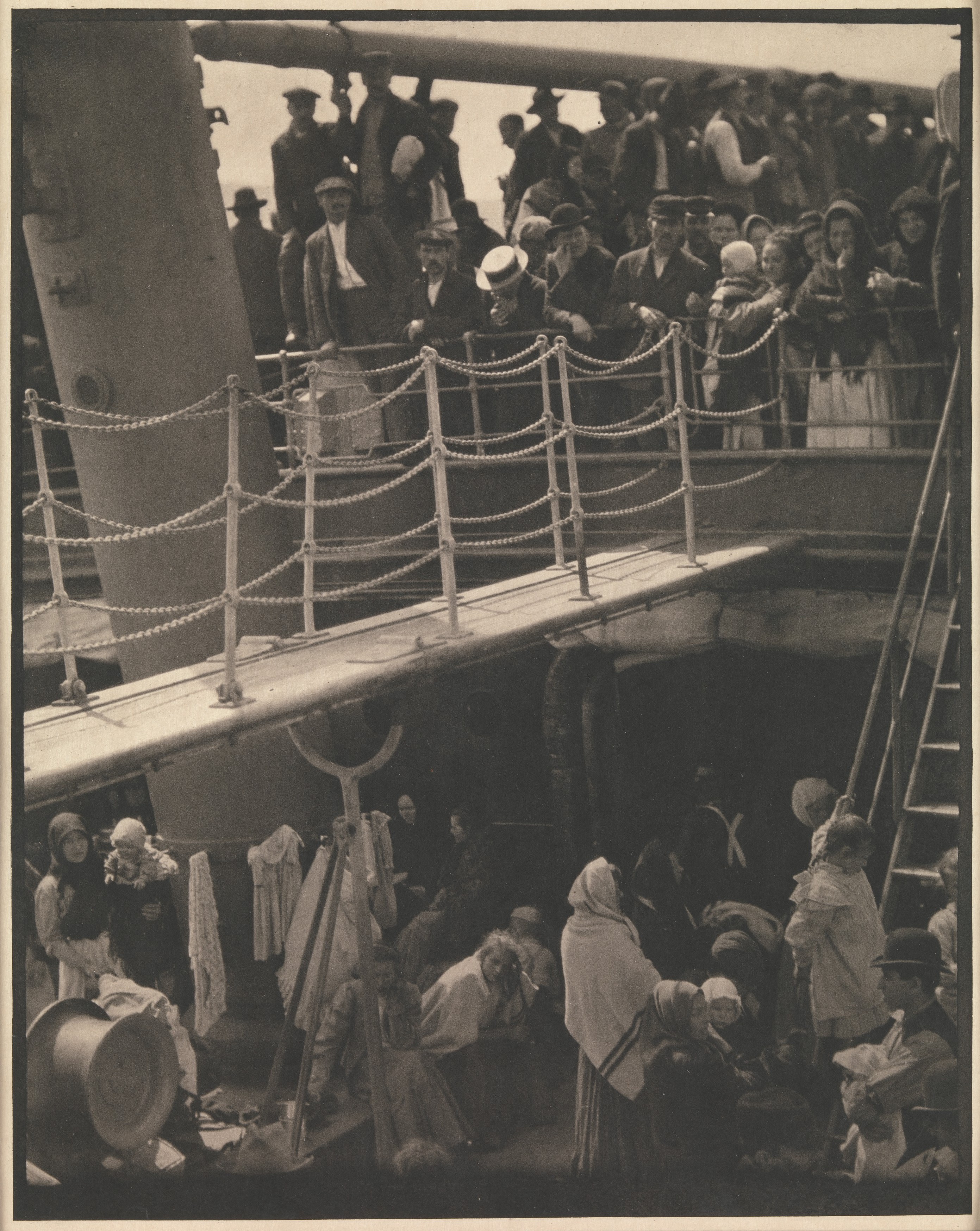

En la subcápsula espacio-temporal medianamente inmediata de la ciudad las cosas ocurren antes o después del incendio del 41. En una subsección un poco más amplia habría que referirse al antes y al después del intercambio atlántico de la harina, lanas y algo de hierro por productos de las colonias (ron, azúcar, cacao, café, palo campeche…), un comercio nada vergonzoso si lo comparamos, por ejemplo, con el triángulo de oro de la esclavitud.

-Nos hemos pasado la vida perdiendo oportunidades a propósito -dice-, y lo tenemos a mucha honra.

Pero en el ámbito prosaico del presente ya no hay lugar ni para renunciar a la aventura, pese a esa retórica que quiere hacer a los parados autónomos y a éstos protagonistas de una epopeya emprendedora. Las pantallas superpuestas de las grandes superficies, las franquicias, las marcas y el consumo popular de bibelots asiáticos (donde los pobres pueden comprar a lo loco, como nuevos ricos) empañan la salida de escena de una clase de pequeños y no tan pequeños comerciantes que, como la nada sufrida clase media, pero con más propiedades, hasta hace poco se creía rica o, por lo menos, acomodada hipótesis de equilibrio social. La salida del escenario es real; no hay metáfora: se privatizan las calles, se encarece el suelo, se controlan los precios de los suministros, los clientes se blindan en sus coches a las horas que les da la gana; sólo los grandes o los muy unidos pueden competir.

Es momento de un respiro. Nuestro hombre despliega el periódico parroquial. Afuera pasa El Sardinero de verano. Las casetas azules y blancas evocan chistes de velocípedos. Él es un comerciante del centro, pero la jubilación lo ha alejado (en todos los sentidos) de lo que fue su territorio.

-Siguen haciendo murallones.

Señala una foto a toda página del nuevo centro de exposiciones, todavía en construcción. A pesar de los esfuerzos del fotógrafo, oculta la parte principal de la bahía y parece caído sobre un lamedal azul cemento.

-Y da mucha sombra.

-Y han puesto unos montajes con letras grandes: CULTURA, ARTE… Se nombra la cultura y viene sola. Había más cultura en la guantería de mi abuelo de la calle de la Blanca que en toda la ciudad actual.

Si le pregunto qué entiende por cultura, nos desviaremos del tema. Mejor lo dejo. Dicen que la tal Blanca fue una prostituta del siglo XVIII. Estamos de acuerdo en que nunca debió desaparecer del callejero. Había en esa calle varias tiendas de complementos, y algunas competían por organizar tertulias. Hablaban de próceres, amores y naufragios y trataban de dirimir si alguna de las sombras de mendigos que merodeaban entre los bultos de estiba de las machinas era la del capitán del Machichaco, quien, como todo el mundo sabe, sobrevivió a la catástrofe y se volvió loco porque nadie quiso reconocerlo. Tampoco conviene discutirle eso a nuestro hombre.

-La mayor preocupación de mi abuelo cuando vendió el almacén y se volvió tendero elegante era que en el muelle no estibasen cerca de los tabales de arenque los pedidos de cabritilla, que son pieles muy delicadas y cogen olor, como las personas. Contaba que de joven le había dejado una novia por culpa de las salazones. Digan lo que digan, en esta ciudad no gustan los aires demasiado portuarios, me refiero a los de verdad, no a los de la literatura. Ciudad náutica, puede; ciudad portuaria, por necesidad, y cada vez menos, hasta llegar a lo de ahora, o sea, taponar los muelles. Y, en cuanto se perdió Cuba, se perdió todo lo exótico, los últimos en desaparecer fueron los loros, que son longevos. A mi padre le gustaba la palabra “ultramarinos” y enseguida empezó a echarla de menos en las muestras: si no vendemos lo producido aquí ni lo que traemos de otros sitios, ¿qué vendemos?, decía. Hasta se compró un libro titulado “Ultramarina”, de un borracho llamado Malcolm Lowry, sólo por el título. Lo leía con dificultad: “es de un chico rico que quiere ser querido por la tripulación de un mercante y no sabe si ir de putas”, decía, “no se si lo entiendo: desde luego, no es Pereda.”

Ahora ha llegado al final del periódico y mira con desprecio los cotilleos de la contraportada.

-Lo que quería decir -tabletea sobre el peinado demasiado liso de Su Majestad la Reina como si le pesara haberle regalado un palacio- es que la venta parecía hacerse sola. Mientras los novelistas, poetas, pintores, médicos y abogados discutían en la trastienda, sus señoras encargaban aderezos. Y, cuando los complementos perdieron clientela, el abuelo contrató sastres y aprendices y se puso a vender camisas a medida. No te voy a decir que no fuera algo negrero, la tradición familiar lo sostiene, pero pasó por todas las broncas del siglo sin problemas, con una neutralidad apabullante, incluida la guerra civil, durante las dos ocupaciones siguió con su vida como si nada, y ninguno de los bandos se ocupaba de él, los dos pensaban que era de los suyos, o sea que siguió ganando dinero incluso cuando había hambre, no mucho, nunca se hizo rico, somos pequeños comerciantes, no valemos para más. Y después del incendio tampoco le fue mal en la barraca provisional hasta que recuperó su local y consiguió, consiguieron, que todo siguiera igual, un igual diferente, pero era igual, yo ya me entiendo, y tú también. El negocio llegó a mis manos en los 70. No tuve que hacer gran cosa. Como se habían ido reduciendo los encargos, me pasé a la manufactura, de calidad, eso sí, y sólo necesité hacer ampliar las solapas para aquellos hippies del Río… Ya ves, pasamos de los abastos a una tienda cara y luego a vestir a la clase media, que entonces incluía también a los obreros, o era que no había pobres, no sé cómo era eso…

Se mueve en el tiempo como un personaje de Vonnegut: cuando algo lo hiere, huye. Creo que nunca se ha detenido tanto en el pasado, pero tiene una colección de recortes. Los semanarios de principios del siglo XX nombran el establecimiento como patrocinador de las Fiestas Patronales y lo destacan en los faldones de las páginas derechas con un recuadro de bordes modernistas primero, luego decó, luego nada; aquellos semanarios liberales (insistía Simón Cabarga en pleno franquismo que aquí éramos, somos, en esencia, liberales) se hicieron humo y hubo que recurrir a sobrios anuncios en la prensa del Movimiento y en la ultracatólica e insistir en que los rojos no llevaban sombrero.

Hay cuestiones en las que pierde esa pátina tolerante; la tolerancia tiene eso, que no posee la fuerza de la tinta roja de campeche. Desde que se jubiló, pasa poco por el negocio, que ahora está en liquidación de existencias, lleno de carteles a rotulador con los precios de antes tachados y los de ahora resaltados con fosforescencias. Lo llevan su hija y su yerno. Están en tratos con una franquicia de alimentación. Pretenden venderles delicatessen a los turistas, es decir, han aceptado las instrucciones del alcalde, que quiere superar el veraneo tradicional y basar la economía de la ciudad en escalas técnicas de cruceros, campeonatos de vela, aficionados al arte contemporáneo sin conflictos y visitantes de fin de semana. El problema es que muchos han tenido la misma idea y ya abundan los locales con latas de anchoa preparadas para regalo en cestas de falso mimbre envueltas en film, botellas de aceite con lazos, tajadas de bacalao rodeadas de tarros de pasta de choricero, aceitunas demasiado verdes… Otros, simplemente, venden donuts de colores. Nuestro comerciante de casi siempre ha tenido que replegarse a las cafeterías de las inmediaciones del casino para no enredar sus días en una escala temporal que las autoridades llaman revolucionaria, señera, de progreso…

-Y una mierda -dice-. Pura decadencia. Sólo ganarán los grandes.

El centro de la ciudad ya no le gusta ni en invierno ni en verano. No es una cuestión de exilio interior. Él no es de esos, él no perdió ninguna guerra. Durante décadas, él y otros como él se ocuparon de que no vinieran cambios bruscos ni desde arriba ni desde abajo. Los comercios abrían a sus horas, la gente compraba cuando tenía que comprar, las plazas públicas servían para pasear. Y últimamente, en caso de apuro, siempre había subvenciones; pero el caudal ha sido desviado: ellos no pudieron alcanzar el poder fáctico suficiente para modificar el lenguaje y hacerlas llamar rescates. La clase política nacida de ese silencio rentable se ha hecho devota de la planicie aséptica de las grandes superficies, las marcas que son también tiendas, las devoluciones con reembolso sin problemas, los dependientes proletarios que nunca tendrán la oportunidad de llegar a ser “casi de la familia”. Quién le iba a decir a él que la ley natural de la acumulación del capital iba a llegar hasta este remanso para imponer una brutal libertad de horarios. El gran trasvase los ha alcanzado.

-Canallas. En cuanto han aparecido esos predicadores financieros, nos han dejado tirados. Se han puesto a liquidarlo todo. Lo gracioso, y yo no me meto en política, es que todos esos que mandan son obra nuestra. Dicen que esta es una ciudad muy inmovilista, pero de eso nada; en pocos años se ha revuelto como el mundo desde lo del muro, ladrillazo, especulación, franquicias, turismo a lo bestia. Os quejabais de nosotros porque nos creíamos algo, pero por lo menos vendíamos cosas de verdad, el dinero se movía con prudencia y nuestros intereses coincidían con nuestras ideas, pero ahora las ideas van por un lado y las cosas van por otro, y no hay manera de saber de quién es la cosa porque el que tiene las ideas y cobra no da la cara. Todo es turbio. Cuanto más legal, más turbio. Todos van al raque, y a lo grande, provocando naufragios.

-Pero la mano invisible que regula el mercado…

-¿Me estás tomando el pelo?

-…