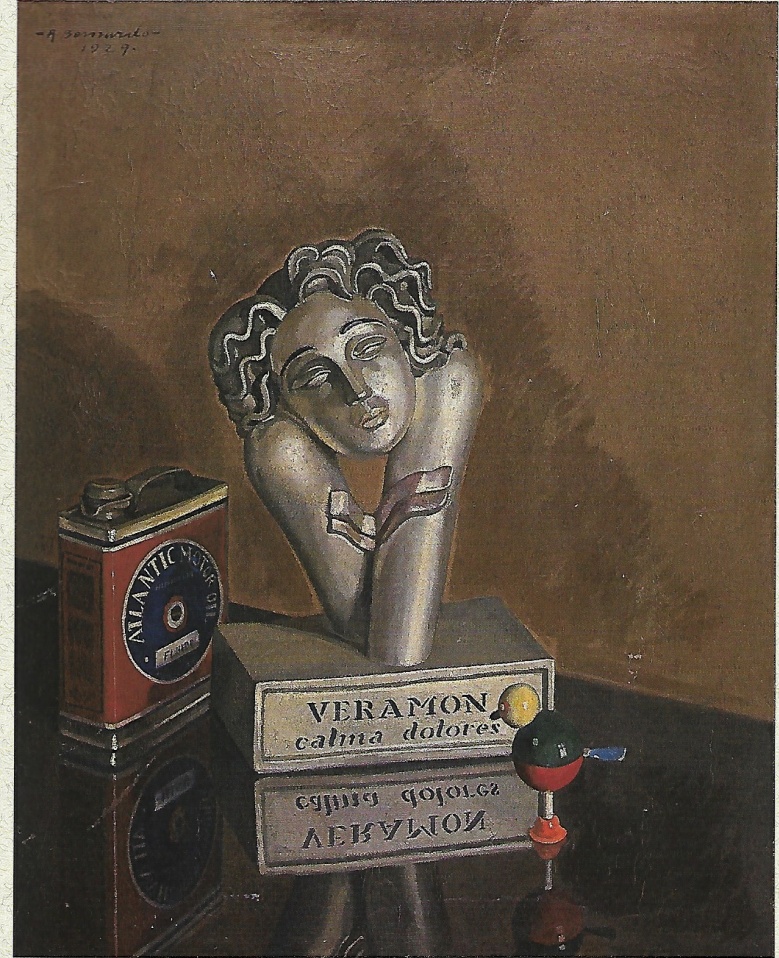

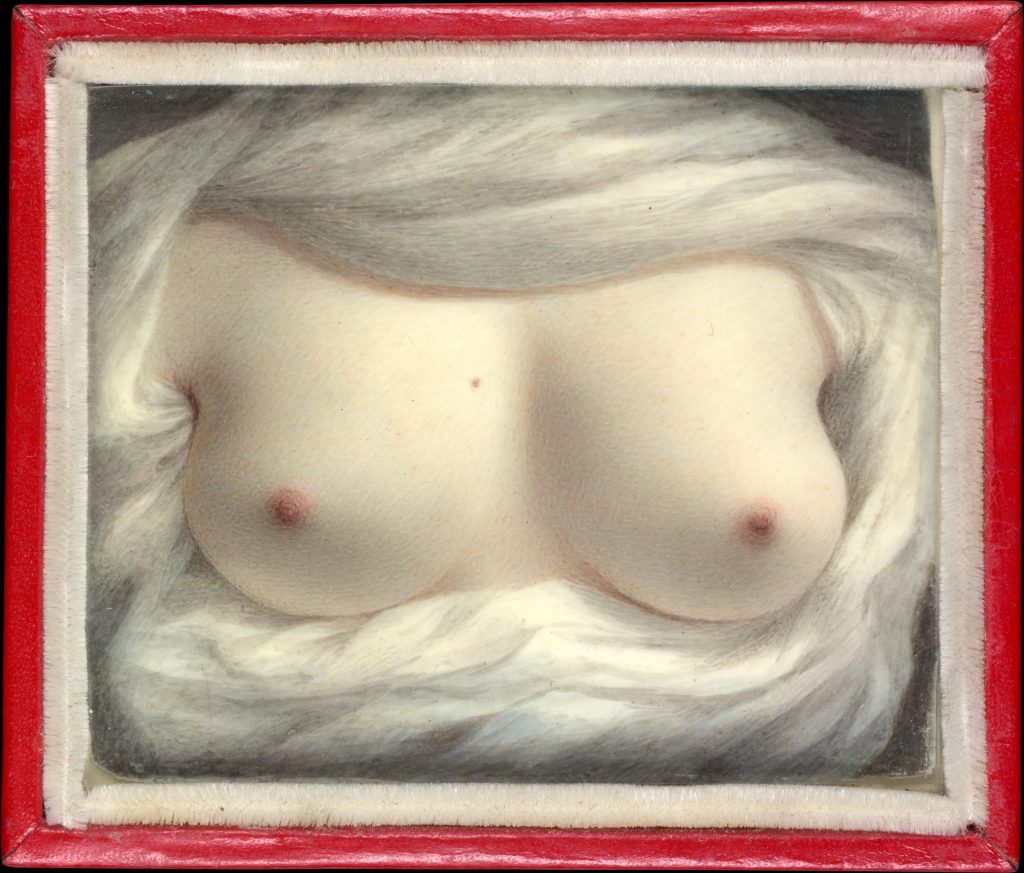

- Paul Delvaux. Venus dormida (100 × 100 cm). Julio de 1932.

- ‘Venus dormida’ del Museo Spitzner – Universidad de Montpellier

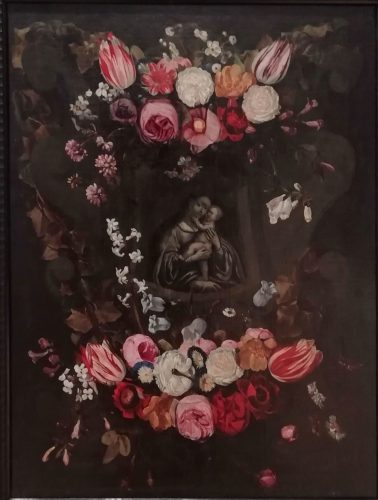

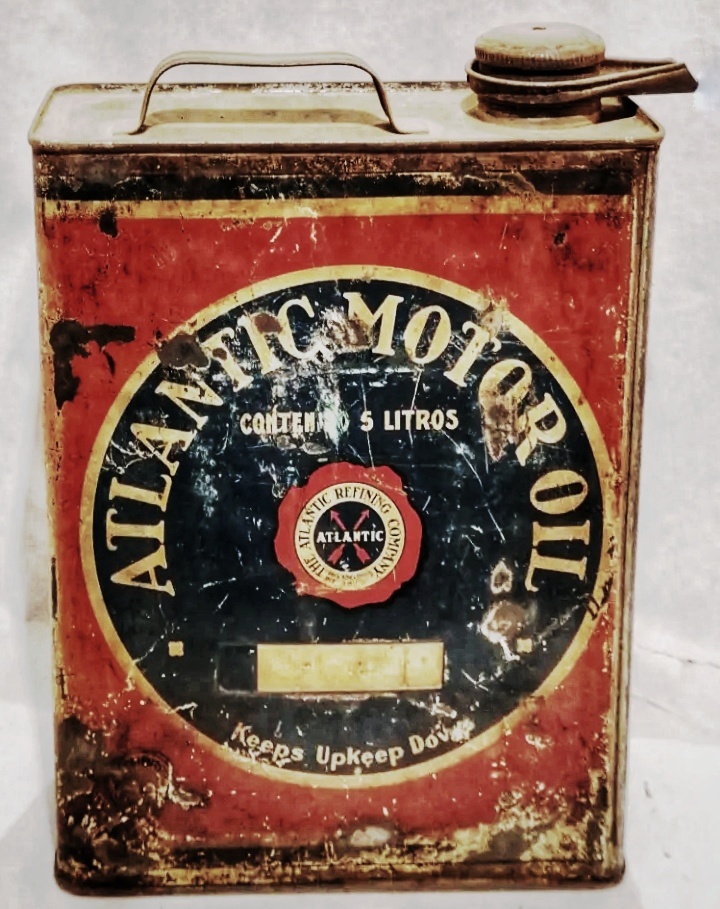

Entre las atrocidades, deformidades, disecciones y teratogenias expuestas en el Gran Museo Anatómico-Etnológico del Doctor Pierre Spitzner, la efigie de cera de una mujer joven de cabellos oscuros, vestida de blanco, dormida sobre un falso pedestal, respiraba suavemente.

Paul Delvaux pintó varios cuadros inspirados por sus visitas a aquella barraca de la feria de Bruselas. A la Venus dormida, contrapunto de la despiezada Venus anatómica, le dedicó cuatro. En todos ellos, la desnudó y transformó en una imagen de referencias clásicas que enseguida fue atrapada por las vanguardias.

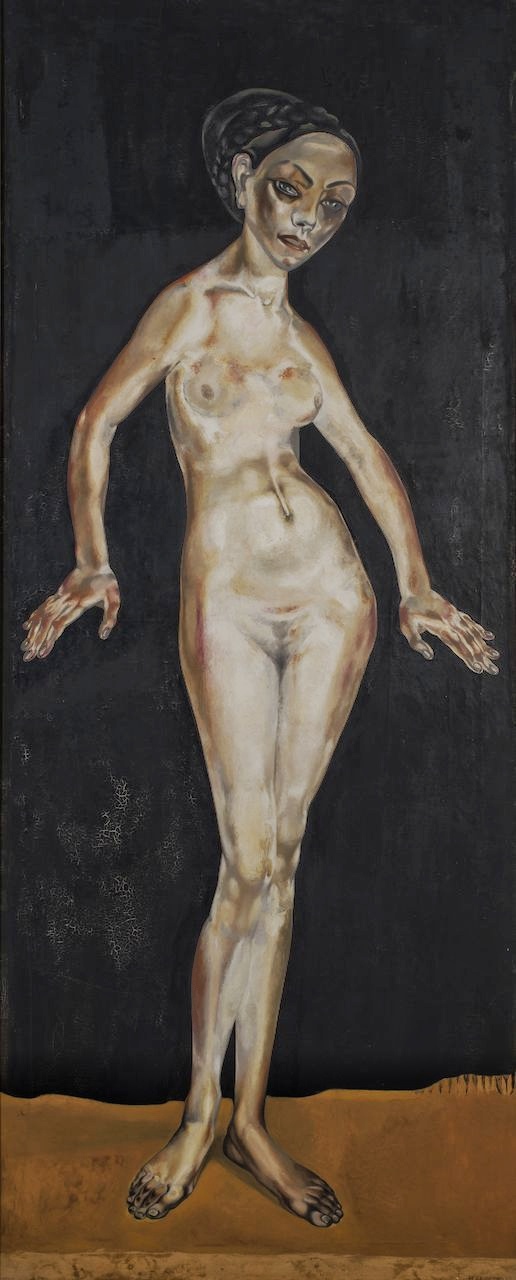

Los tres últimos (uno de 1943 y dos de 1944) sitúan la figura en un escenario onírico o metafísico, lo que prefieran: no hay por qué sustraerse de los tópicos descriptivos asentados en el estilo de Delvaux desde aquellos principios con una afrodita no nacida de la espuma del mar, sino de las atracciones populares. En esas versiones, a la evocación del maniquí se sumó la experiencia del pintor durante un bombardeo nocturno: eso explica -quizá con demasiada facilidad- la sublimación de la desnudez ensimismada y desvalida.

Sin embargo -porque me apetece jugar a retroceder en el tiempo para plantear respuestas en busca de nuevas preguntas-, mi versión predilecta es la primera, de 1932, ajena a un bombardeo que todavía no se había producido en una Europa abigarrada, frustrada y dirigida por hipócritas y criminales (cualquier parecido con la actualidad será mera coincidencia).

Descubrí ese primer lienzo, mucho menos famoso que los otros (incluso se llegó a creer que había sido destruido), en el Centro Bellevue de Biarritz, cuando, huyendo de un sol que parecía ir a fundir el homenaje de Jorge de Oteiza al caserío vasco, caímos en una sala helada por chorros de aire acondicionado.

En la estampa, el ambiente ferial, plano, sin largas perspectivas, está muy presente. Al fondo, un cartel que parece reinterpretar el propio cuadro anuncia el espectáculo: VENGAN A VER A LA VENUS DORMIDA. A la izquierda, una mujer de rosa atiende un mostrador; a su lado, un portero luce gorra, bigote y uniforme. Más allá, se vislumbran una vitrina con un esqueleto y otras anatomías. A la derecha, un saxofonista de chistera y una trompetista rizosa aportan un matiz cabaretero al gabinete de curiosidades con vocación de morgue.

En primer término, la mujer, boca arriba, la mano derecha en la cintura, la cabeza apoyada en el antebrazo izquierdo, la cara y el pecho elevados -¿los labios entreabiertos?- como para confirmar que respira, se extiende ante la fila de espectadores que, en actitud de velatorio (pero ella sólo duerme), ocupa la mayor parte del cuadro.

Un hombre se inclina apoyado en el catre, quizá incrédulo; una mujer gruesa sostiene un bolsito; otra, delgada, cruza las manos sobre el vientre; un hombre se ha destocado en actitud de -falso, desalentado- duelo; una anciana con unos zorros y otro hombre con bombín y guantes contrastan con la piel desnuda. Las miradas dispares comparten una solemnidad que mezcla tristeza, asombro y homenaje, y también una calma rara, un paréntesis en el peregrinaje por los dramas grotescos, los crímenes morbosos, las injusticias éticas y estéticas, racistas, clasistas, sexistas y aporofóbicas predominantes en la feria. Los rostros, los peinados, las ropas y accesorios, los zapatos que asoman por debajo del lecho con la variopinta normalidad de los pies en la tierra, expresan la búsqueda de sensaciones sucedáneas para no matar el tiempo con aburrimiento.

En las interpretaciones posteriores, los testigos desaparecieron de la escena (antes, en un boceto, la venus levitó sobre ellos), fueron expulsados y suplantados por figuras y arquitecturas enigmáticas (el vocabulario de los suplementos culturales dicta que todo en la obra de Delvaux es oficial y epicéntricamente enigmático), distantes en espacios vacíos, que en muchas opiniones constituyen un hallazgo surreal (a propósito de distancias: el pintor siempre las mantuvo con el surrealismo) fundamental para la carrera del artista.

Delvaux sacrificó en el altar de su genialidad la expresiva, todavía expresionista realidad de la barraca, renunció al espectáculo del espectáculo, al reflejo de los mirones en la ventana, eliminó la posibilidad de que los espectadores de fuera del cuadro se intuyesen a sí mismos en el espejo translúcido, en el cristal empañado de la caseta de feria. Con la legitimidad de su ambición, extremó la pulsión de profundizar y traducirlo todo a un estilo absoluto consagrando las imágenes seductoras que lo definen como gran artista.

Si creyera en los espíritus de la historia, pensaría que el devenir del arte arroja los iconos que triunfan al torbellino actual de la saturación de imágenes para castigar a los artistas por su narcisismo. Por suerte, mi escepticismo me pone a salvo -creo, pretendo- de mi narcisismo de espectador y me permite recuperar la primera tela, apreciar su primitivismo después de recorrer el itinerario del artista por el tema y su época, que es -con un ‘casi’ burlón- la nuestra, reponerla en su proximidad de muñeca articulada (¿podría la pintura hacer olvidar el movimiento de la camisa blanca?) y devolverle al público ausente el valor que tenía antes de la glorificación de la hipótesis del misterio.

- Paul Delvaux. ‘Venus dormida’ (47 x 115 cm). 1944.

- Paul Delvaux. ‘Venus dormida’. (199,1 × 172,7 cm). 1944.

- Paul Delvaux. ‘Venus dormida’ (74 x 158 cm.). Octubre de 1943

- Paul Delvaux. ‘Venus dormida’. (Pluma y tinta de colores sobre papel. 37 x 35 cm). 1932.