La reapertura del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) es, sin duda, una buena noticia. Después de seis años de cierre, nos permite acceder a una parte (299 piezas de más de 6000) de la colección municipal y constatar que las mejoras del edificio no impiden que todo siga igual.

El Museo, como el grupo de entidades con que comparte recinto, es la consecuencia de una larga deriva de los servicios culturales del Ayuntamiento, que siempre dejó en otras manos su condición de Promontorio Cultural, Atenas del Norte y demás calificaciones autocomplacientes. Ahora, con la suma del Centro Botín, el llamado Faro Santander (el banco), el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), la sucursal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNACRS) y no sé si me dejo algo, la ciudad se dispone a alcanzar los ansiados niveles de la concepción contemporánea del arte-espectáculo en su versión más brutal y, por supuesto, dirigida por la rentabilidad privada.

Me atrevo a presentir que el humilde e incompleto museo municipal será fagocitado por el vértigo de imágenes y aplausos generado para producir una modalidad propagandística del síndrome de Stendhal muy valorada por hosteleros y votantes. El uso del lujo artístico para multiplicar estampas kitsch es un concepto de sobra estudiado que se escapa de este artículo por si alguien quiere cogerlo al vuelo.

De momento, baste señalar que, quizá, lo mejor que le puede ocurrir al MAS sea quedarse como un espacio al margen, apartado tanto del gran ruido masivo como de la parafernalia del arte egotista y especulador de burbujas. Ello, claro está, sin dejar de exigir una ampliación. Pero me temo que los planes son otros. Ya se habla de fórmulas externas de gestión, asesorías, lanzamientos, proyecciones hacia otras esferas y otras humaredas… El museo, además de inacabado, ¿será aún más inconsistente?

El caso es que esa incompletitud del MAS (en correspondencia con la de la ciudad en todos los sentidos físicos y sociales, por cierto) me lleva a recordar (¿se trata de un giro inesperado?) al alcalde Ernesto del Castillo Bordenave, la Comision de Bellas Artes y el arquitecto Deogracias Mariano Lastra.

El alcalde, militante de Unión Republicana, ejerció desde el 28 de febrero de 1936 hasta el 2 de febrero de 1937 y ha sido tratado por los propagandistas franquistas y sus herederos en eterna transición de psicópata demoledor. Sin embargo, lo destruido no es tanto ni tan reseñable como algunos lo pintan y trazó principios urbanísticos que le han venido dando la razón: eliminación de trabas para el eje Cuatro Caminos-Puerto Chico, apertura del túnel entre el centro y las dársenas del oeste, unificación de las estaciones, supresión del puente de Vargas, ampliación del Ayuntamiento, reordenación de El Sardinero, etc. No tuvo tiempo de acabar la mayor parte de lo emprendido. Los cruzados lo obligaron al exilio.

Desde la perspectiva actual, parece evidente que padecía un optimismo (o un voluntarismo) que, entre otras cosas, en plena guerra contra el fascismo, lo llevó a promover un proyecto para crear un conjunto de edificios dedicados al arte en el centro de Santander.

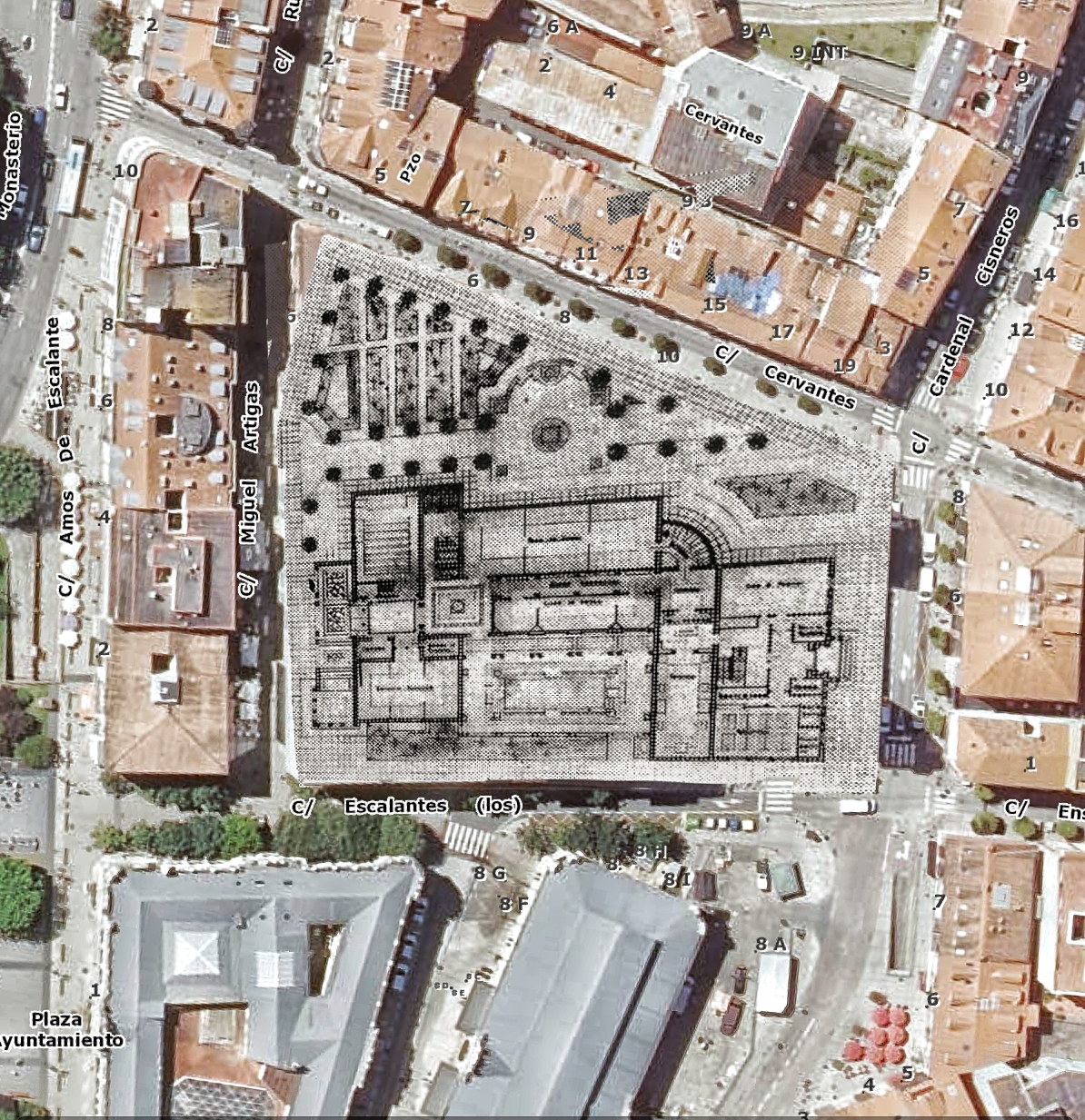

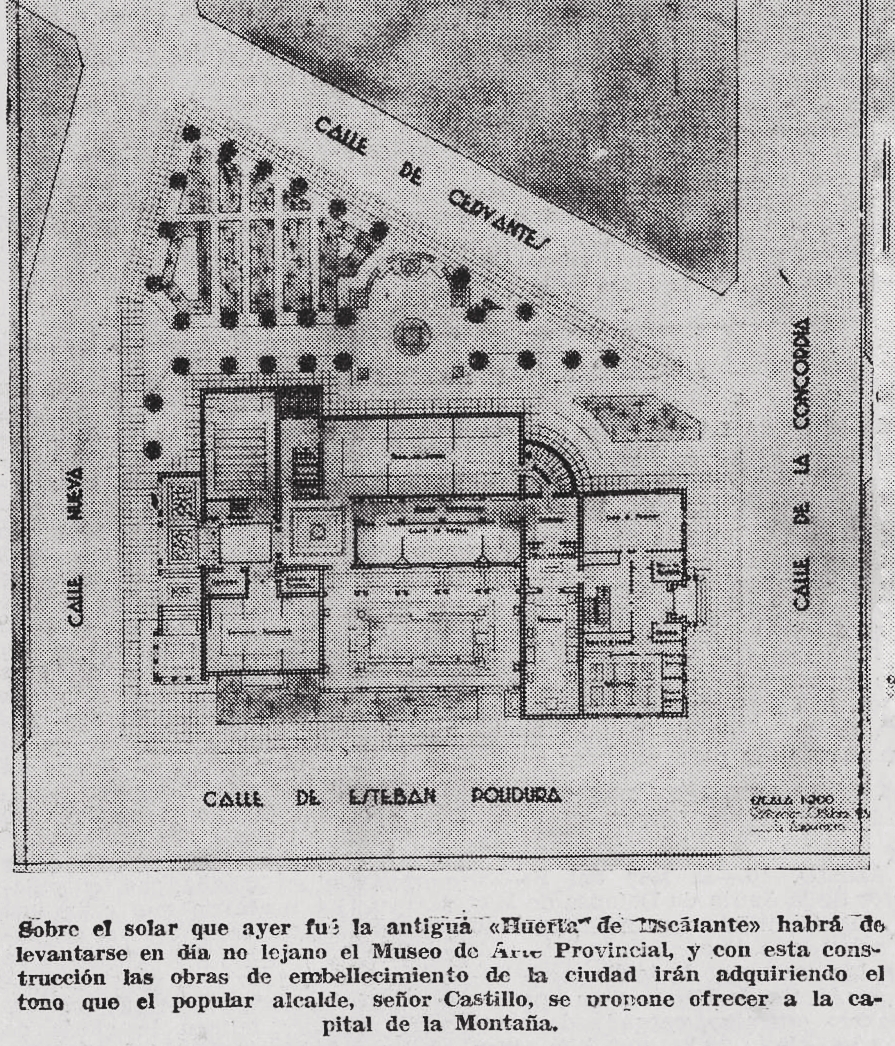

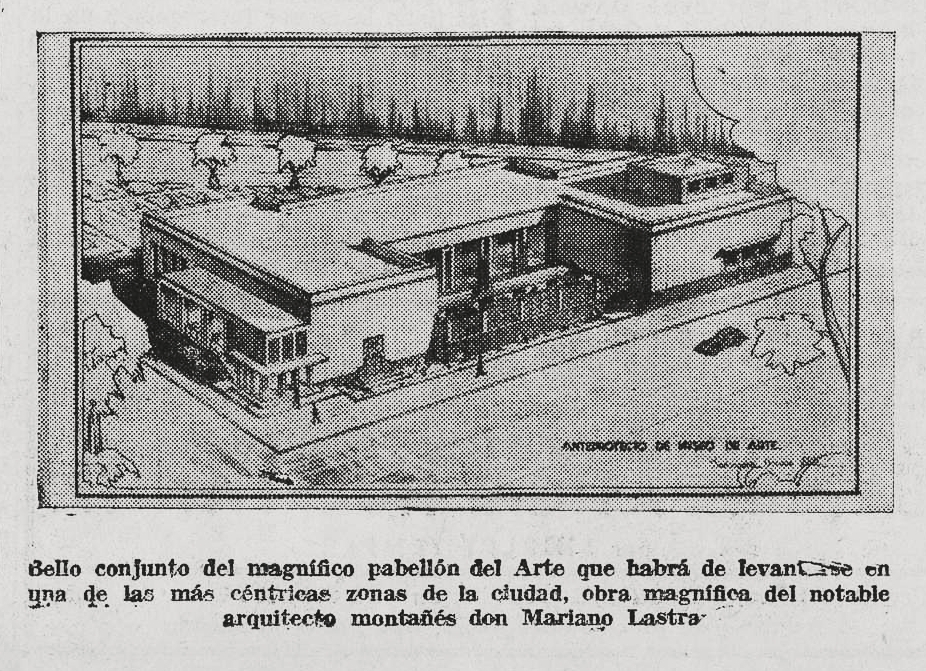

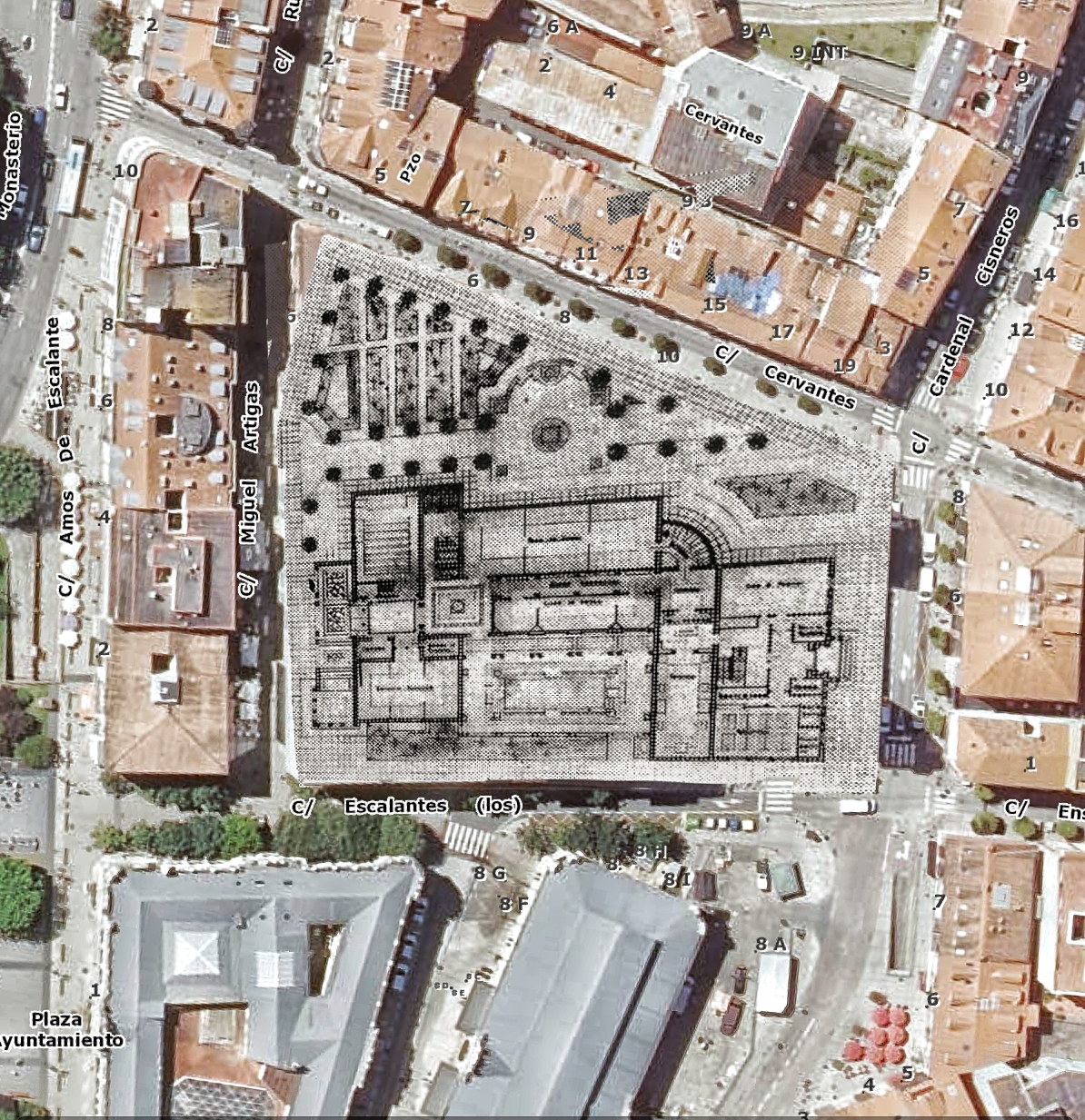

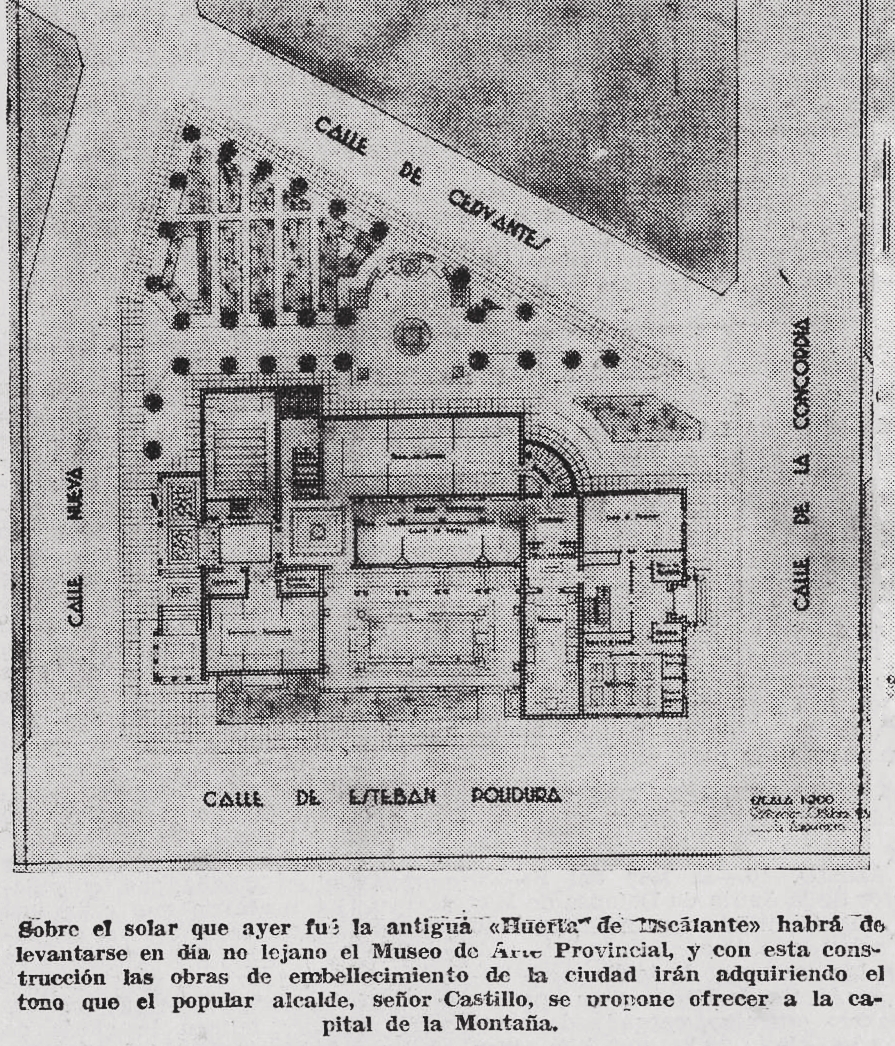

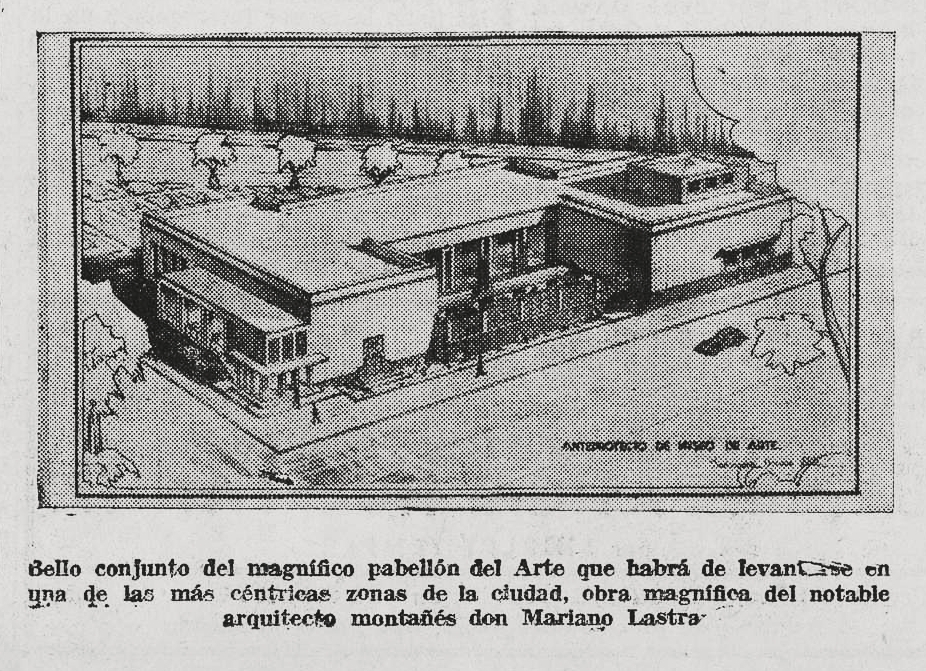

No estuvo solo en la empresa. La Comisión de Bellas Artes, creada por la República, encargó el diseño al arquitecto Deogracias Mariano Lastra, quien, en noviembre de 1936, presentó el anteproyecto y publicó en La Voz de Cantabria el informe detallado que transcribo a continuación como muestra de una de tantas cosas que pudieron ser y no fueron y cuya carencia arrastra el ángel furibundo de la historia local.

LA VOZ DE CANTABRIA – 11 noviembre 1936

Anteproyecto de los Museos Provinciales y Escuela de Bellas Artes

La feliz idea lanzada por la Comisión de Bellas Artes sobre la creación de los Museos Provinciales ha tenido una entusiasta acogida en nuestro admirable pueblo, demostrando al hacerla suya en estos momentos dramáticos en que vivimos, su exquisita sensibilidad al preocuparse tan intensamente de recoger nuestro tesoro espiritual.

Partícipe de este entusiasmo popular, he realizado el anteproyecto que se reproduce en estas páginas y cuya descripción es la siguiente:

EMPLAZAMIENTO

Requiere el emplazamiento, en primer lugar, centricidad, y no es que necesitemos que se ocupe uno de los sitios más importantes de la población, sino que haya facilidad de acceso, próximo a núcleos importantes, por la doble función de Museo y Academia que tiene el edificio proyectado (importancia adquiere el lugar por el aspecto monumental que debe tener el edificio). Concretando, y a la vista de estas consideraciones, damos como sitio más indicado para ello el que determinan los planos, de acuerdo completamente con lo que dejamos dicho.

DISPOSICIÓN

Dividimos en dos partes el edificio. Una dedicada al Museo, que por sus dimensiones y características es la principal, y otra dispuesta para Escuela de Bellas Artes.

La primera podemos dividirla, a su vez, en servicios auxiliares y Museo propiamente dicho.

Los servicios auxiliares del Museo se disponen en las plantas bajas, con luz directa y con dimensiones apropiadas a su objeto.

Son las siguientes: Almacén, sala de embalajes, sala de restauración para pintura y escultura, fotografía, carpintería, archivo y locales para instalación de servicios, como calefacción, etc.

MUSEO

La base de composición del edificio la constituye la suma de los locales destinados a sala de pintura, escultura, de estampas, grabados, y como complemento (toda vez que se desea construir un organismo vivo de Arte y Cultura), salas de exposición permanente y de conferencias y conciertos.

Se disponen, pues, vestíbulos en primer término, con acceso a las salas de concierto y exposición permanente y servicios de conserjería, fotografía, guardarropas, W. C. y depósito de obras de Arte pertenecientes a la exposición.

Este vestíbulo se comunica con un gran «hall», de paso a las salan de Pintura, Arte industrial, Estampas, Grabado, Escultura y jardín de estatuas, del que hablaremos más adelante. Se comunica el Museo con la biblioteca y demás dependencias de’ la Escuela de Bellas Artes.

En la parte dedicada a Escuela se establecen locales destinados a clases orales y prácticas en relación con el Museo para completar la educación en conferencias y clases sobre materias vivas de Arte.

Se disponen, además de la biblioteca común para ambas partes, clase de modelado, dibujo, pintura y demás que constituye la organización de la enseñanza.

MUSEO — SALAS DE PINTURAS

Estas serán las más importantes del Museo en dimensión; además, porque disponemos hoy de gran cantidad de obras pictóricas de importancia.

Una de ellas se dividirá por medio de tabiques movibles para adaptar sus dimensiones a la categoría y número de obras, evitando al mismo tiempo el inconveniente de las salas de tamaños excesivos. En estas salas así distribuidas se dispondrán las obras por escuelas, lo que facilita su estudio y se evita el cansancio por desorientación, que suele experimentarse con la aglomeración de obras de distintas categorías y

características.

Además de esta sala de grandes dimensiones, consideramos conveniente la instalación de salitas de varios tamaños para alojar obras de importancia artística ambientándolas con elementos de época, de tal modo que den al espectador la mayor cantidad de datos

para su comprensión y facilite la cultura artística.

El paralelismo de estas salas hace factible laminstalación (en una sala de separación de ambas) de objetos de arte industrial y de época que con tanta abundancia poseemos en la provincia. Conseguiremos con esto, además de exponer algunas obras de gran mérito artístico, variación de temas de estudio y descanso.

SALAS DE ESTAMPAS Y GRABADOS

Como transición entre las salas de Pintura y Escultura, de gran importancia en número de obras y valor artístico, se disponen estas salitas. en que se exponen obras de esta naturaleza.

SALA DE ESCULTURA

Entre esta sala y las anteriores va una salida de descanso y de comunicación con los locales de la Escuela y biblioteca.

La sala de Escultura, de dimensiones apropiadas para albergar gran número de obras de varios estilos, irá encuadrada en arquitecturas apropiadas para dar la sensación del espíritu en que se forjó su realización.

Como complemento de estas instalaciones, se proyecta entre las salas de la Exposición permanente y de Escultura en el parque rectangular, limitado en uno de sus lados por un pórtico de columnas, en cuyo fondo y en «panneaux» decorados con pinturas al fresco por artistas actuales.

Un pequeño estanque encuadrado por estas estatuas clásicas y modernas sobre un zócalo y base de piedra, realzará esta obra, alojamiento del Arte en sus varios aspectos.

ILUMINACIÓN

Se adopta como Iluminación general en las salas de exposición la luz cenital por medio de cubiertas de cristal, aunque en algunos casos (en que las dimensiones de las salas lo aconsejen) se emplea la luz lateral. Nosotros, en principio, proponemos la cenital, aunque aconsejamos un estudio previo, teniendo en cuenta las modernas instalaciones de los Museos del Prado, Munich y Holanda, etc., ejecutadas por técnicos en estas materias.

SERVICIOS

Los servicios anexos, sanitarios, taller, viviendas, se han estudiado de modo que cumplan perfectamente el objeto deseado en relación con la disposición de los demás elementos que constituyen el Museo.

INSTALACIÓN

Consideramos como instalaciones esenciales los servicios de calefacción, ventilación e incendios. Estos han de tener la importancia deseada y se dispondrán en locales que por su situación, capacidad, etc., constituyan el mejor funcionamiento de los sistemas empleados. Como estas instalaciones necesitan un estudio acabado para nuestro caso especial, no insistimos sobre ello, por ser nuestro estudio un anteproyecto en el que se inician unos estudios que se completarán en su día.

CONSTRUCCIÓN

Se proyecta la construcción de este edificio con materiales de primera calidad y de gran permanencia.

Cimientos de hormigón en masa, entramados horizontales de hormigón armado, cubiertas también de hormigón en aquellos sitios horizontales, cubiertas de salas del Museo, de hierro y cristal.

Loa muros de ladrillo, con los espesores correspondientes; pavimentos de mármol, con juntas de cobre, en vestíbulos y salas, y en el resto de loseta hidráulica, excepto en la biblioteca y clases orales.

Pavimentos de piedra en aceras de jardín y rodeo del edificio. Las fachadas irán recubiertas con placas de piedra y mármol del país. Los ventanales de perfiles de acero estirado en frío.

La madera se empleará en portería interior, escaleras y algunas dependencias.

Pintura al óleo en muros interiores,

con los tonos que aconsejen las instalaciones.

El costo de las obras es aproximado, toda vez que al tratarse de un anteproyecto no hemos realizado las operaciones necesarias para fijar de manera exacta la cantidad en que pudieran realizarse. No obstante, teniendo en cuenta su capacidad, materiales empleados, etcétera, podemos determinar aproximadamente la cifra de setecientas cincuenta mil pesetas.

Estas ideas y los planos correspondientes darán seguramente idea exacta del valor que para Santander tendría la construcción de este edificio.

Artísticamente y en cuanto a lo fundamental, o sea al organismo Museo, creemos llenará las exigencias que los espíritus más selectos pudieran exigir.

Mariano Lastra