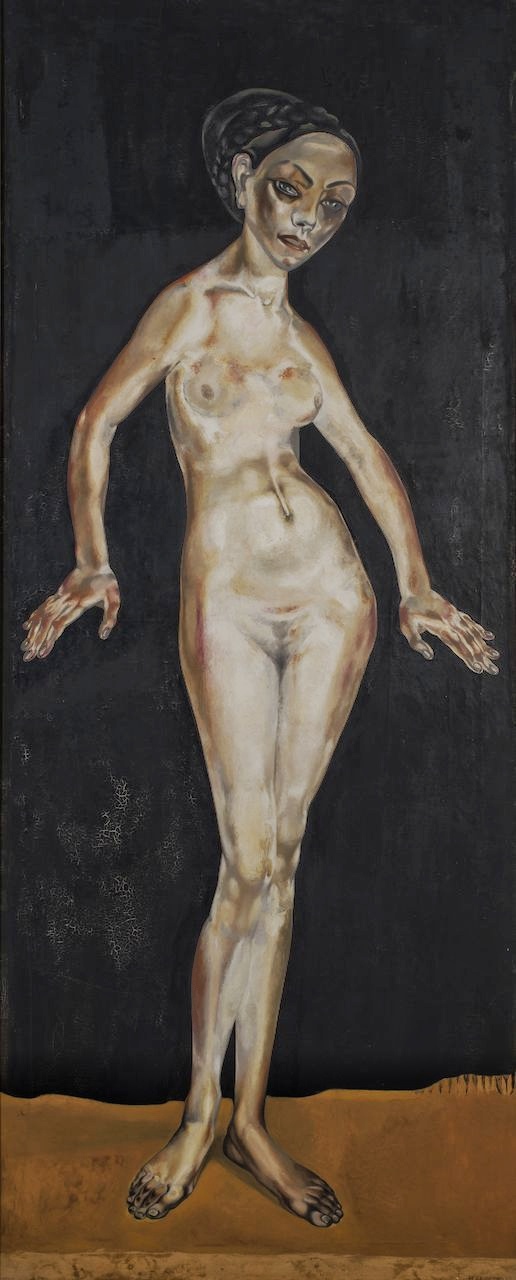

María Blanchard. Desnudo femenino de pie (Eva). Óleo sobre lienzo. 197,5×82,5 cm. 1912. Von der Heydt-Museum. Wuppertal.

María Blanchard.La comulgante. 1914. Óleo sobre lienzo. 180×124 cm. Museo Reina Sofia. Madrid.

Sólo dos años separan estos cuadros de María Blanchard. El primero, ‘Desnudo femenino de pie (Eva)’, lo pintó en París en 1912 y osó exhibirlo en 1915 en Madrid, donde obtuvo sobrados motivos para no volver a exponer en España. Entonces ya había pintado el otro, ‘La comulgante’, de 1914, pero no lo expondría hasta 1920, en el Salón de los independientes de la capital francesa, cuando el mundo proclamaba uno de tantos falsos regresos a la normalidad y ella estaba preparada para afrontarlo retomando la figuración sin olvidar lo aprendido en la vanguardia.

Durante seis años, se había centrado en el cubismo, pero ya antes estaba ahí esa reinterpretación del desnudo por antonomasia (casi siempre unido al de Adán, claro, excepto en la escena crucial de la serpiente) en el expansivo ámbito judeocristiano, que parecía destinado a borrar todos los desnudos paganos y acabó reforzándolos. Con ella, el arte integró la paradoja de multiplicar el instante en que el nudismo fue expulsado del paraíso. Eva y su contexto: la culpable, el marido engañado y los últimos desnudos del Edén. El ángel con la espada puede adquirirse por separado.

Esta Eva es una suma de ausencias. No parece arrepentida. Es una Eva exultante y preadanita. Al verla rodeada de oscuridad, sabemos que no hay nadie agazapado en un rincón masculino de ese supuesto espacio ajeno a la Creación mayúscula. En el universo del cuadro, la mujer se ha adelantado; Adán no ha sido modelado; ella pisa el barro y no parece echarlo en falta. Aquí no cabe plantear una inversión del interesado y nada convincente mito de la costilla.

El desnudo se perfila con la refracción de una belleza sumergida. Los trazos característicos de la autora remarcan y vibran a la vez. Las manos largas, primitivas, contradicen las de la María real que tanto gustaban a Diego Rivera -Adán desmesurado-, y se abren paralelas a los pies nudosos mientras la torsión del cuerpo niega el equilibrio. El rostro ha recogido las lecciones de Van Dongen y de las máscaras africanas que aquella horda de Montmartre convirtió en arte para apropiárselas.

Me había propuesto esquivar la evidencia del autorretrato, pero he decidido cumplir con la obligación de mencionar la discapacidad física de María Blanchard para burlar el tópico de su presunta debilidad. Se repite demasiado su deseo frustrado de pintar muchas flores. Sin embargo, debió de celebrar con humor más o menos negro las caricaturas de Fresno y Bagaría y las casi caricaturas literarias de Gómez de la Serna y García Lorca (para eso están lo amigos) y desdeñar sin complejos la muy española crítica que tachaba de monstruosa la obra de la extraña mujer que triunfaba en la disoluta Europa. ¿Autorretrato? Pues sí, pero salvaje y desnudo, de cuerpo entero, abierto; despiadado, y no sólo consigo misma.

Superado este remanso, visitemos a la comulgante en su dudoso recogimiento:

Su rostro descolorido está pintado con arrebol, desbordado por mechones negros. Mira con seriedad y aprieta el carmín. ¿No lleva demasiado maquillaje para recibir una hostia consagrada? Alrededor hay un palio-rebaño de ángeles-nubes, un cortinón púrpura, un reclinatorio a juego, un altar blanco como el vestido. El vestido: esa exageración de blondas, velos -obscenamente abiertos-, lazos, esa inflación de enaguas. Y ese pañuelo, ese misal, esa especie de cetro florido: esas armas que empuña con las mismas manos que Eva. Los pies están enfundados en hielo cerrado con corchetes, pero también son los mismos.

No encuentro otra explicación: Eva se ha soñado a sí misma como comulgante. El disfraz ritual es una pesadilla de la verdad desnuda. El cuerpo blindado con el hiperbólico envoltorio matrimonial de la ceremonia de deglución del sacrificio recuerda con rabia la osadía del origen. Parece estar diciendo: sólo soy deforme cuando me vestís con vuestros dogmas; después del espectáculo, buscaré un espejo y volveré desnuda al paraíso.